2015年5月17日

御坊駅~日高川の野口新橋~塩屋町~名田町~切目駅~榎木峠~岩代駅

JR和歌山駅6時6分で御坊駅へ、今日は南部駅まで行く予定でいたが、見学するところが多く時間のかかった割には距離が伸びなかった。途中、岩内王子と有馬皇子岩内一号古墳がわからず迷っていたところ、たまたま和歌山高専の陸上部の生徒が一人で練習していて、親切に2か所とも離れているのにかかわらずわざわざその場所に案内していただいた、親切で朝から一日気持ちよく歩けた。

御坊駅 7時15分 スタート

岩代駅 17時05分 着

49.896歩 29.93km 2.165kl

1日トータル 55.161歩 33km

JRきのくに線の御坊駅

九品寺の角に出て、角を東へ

東への細い古道を進む、赤色の屋根の建物手前を右に折れ車道に出ます

左角にフルーツセンターがあります車道を東に進みます

右にドラッグストアーを見て進む

やがて野口新橋西詰交差点に出て横断します。すぐ日高川に架かる野口新橋を渡ります

日高川の対岸左(北東)方向を見る安珍が便船に乗せないよう頼んだので、清姫が蛇の姿となって川を渡り、安珍を追ったという日高川です

野口新橋東詰交差点に出ます

東詰の交差点を右に折れ堤防を進みます、右に日高川

野口地区です堤防の左側にも小さな川が沿います

土手を500m近く進んでいくと堤防道がなくなり行きどまりとなり、左の川だけ先に流れます。左に下るところの小さな橋に王子の案内板が立っています橋を渡ります

橋を渡り狭い道を、ビニールハウスを右に見て左に曲がり道なりに進むと

車道に突き当たりますので右に

車道に突き当たりますので右に

車道を右に(南)進む

車道正面に案内板があります岩内地区です

暫く進んだ先右の大きな木の下に 石造りの祠

その先で信号交差点に出ます、右角に岩内郵便局があります

郵便局の傍に 地蔵さん

交差点の右へ行くと日高川に架かる御坊大橋へ

古道は郵便局を右に見て真っ直ぐ横断します

交差点の先、岩内コミュニティー館の傍に

焼芝王子神社旧跡の碑

焼芝王子(岩内王子)は、もともと日高川を渡った近くにあったと伝わる、岩内は日高川を挟んで西の小松原宿とともに、重要な位置の宿であった。王子は、元和元年(1615)の大洪水で消滅し、現在ここに碑のみ建てられている。

焼芝(岩内)王子 前の古道を振り返る。

後で説明するが実はここを素通りしてしまった。

少し進んだところ右に入った一筋西に 浄土真宗 明鏡寺

その少し進んだ右T字路のところで、和歌山高専の陸上部の男子の生徒が練習をしていたので立ち止り話をしました。そして岩内王子(この時点では素通りして見逃していた)と有馬皇子塚古墳(岩内一号墳)がわからなくて地図を見せて聞いたところ、案内してあげると気持ち良く練習中にかかわらず、両方を案内していただいた、岩内王子は古道を200m程戻ることになり。また岩内一号墳はこの辻を左に600m程先の池の北側にあった。大変助かり親切に一緒に案内までしてもらってありがとうございました。

先に、焼芝(岩内)王子の碑 の場所に案内していただき。

次に岩内一号墳へ

案内地図が辻にありました

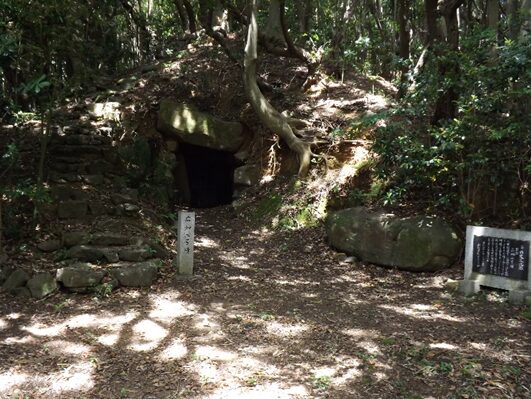

辻を左にそして池を北側に上がっていくと 岩内一号墳(みこ塚古墳) 悲劇の皇子、有馬皇子の墓でないかといわれている

元の古道の辻に戻ると彼はまた練習に励んでいました。

その先を進みます。熊野川に架かる琴野橋を渡ります 琴野橋の左(東)側に25号線の新琴野橋が並行して架かっています、琴野橋を渡り左に折れて新琴野橋を横断し左に見て25号線を横断して、右に折れて25号線を右に少し並行して左の坂に分かれていきます

この橋は新琴野橋

写真は25号線を横断して右に折れて、右側の坂を上ってきたところを振り返ったところです。正面の左右の川が熊野川です。

(注)ここでわからないのですが、大半の資料や書籍では25号線に分かれて坂を上らず、そのまま25号線を進み800m程進んでいくと、右に日高川に架かる天田橋からの国道42号線と湊交差点で合流します。

そして右に日高川の河口を見ながら左にカーブして直ぐ先で、42号線を右に分け、左に北塩屋の集落を通り塩屋王子神社に出るルートを記載しています。

ただ湊交差点から先、北塩屋集落に分岐するまでの道は改修された25号線で埋め立てされた河川沿いを通っています、往時はもう少し左の内陸の道を通っていたのでないかと疑問な点が残ります。(ただ古代の熊野古道の道と近世の熊野街道の道は当然変遷しているので、どの道が正しいとかの問題でなく、できるだけ古道の方に近く歩きたいと思っているだけです)

私は42号線と分かれ左に坂を上る道を進みました、塩谷町北塩屋の集落内の狭い古道を進む

集落の坂を道なりに上ってきて振り返ったところ

坂を上りきると

右に、立派な石垣の組まれた 浄土真宗清龍山 極楽寺

やがて新道に突き当たりますので、少し左に曲がり、すぐ道なりに右に曲がります。左手に河南中学校があります

河南中学校を左に見て建物の無い道を南に坂を上っていきます

500m程坂を上り下ると交差点に出ますので右に折れます。(塩屋町北塩屋)

右に折れた角に案内板があります

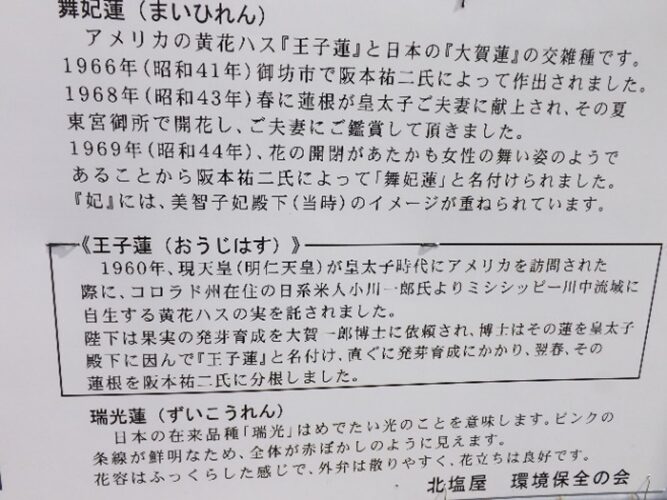

案内板に続いて右の歩道沿いの防御鉄柵に 蓮池の説明板 が掲げられています

説明板の背後には 蓮池 があります

蓮池を右に見て真っ直ぐな新道を西に延びています。左は新しい住宅地です。古道は左の新しい住宅地の4筋目だったか左に入り住宅の並ぶ裏側の一筋目に出ます。

この案内図の道順は今一つ分かりづらい

住宅地の一筋目の裏側の道を西へ行くと、この写真のところに出ます(開発されてそのうちに変わるかもしれませんが)。右の柵に案内板があります。多分この道が、前述の道が近世の熊野街道としたら、それより古い古道と思いますが。緩やかな細い下り道を雑木林や田畑の中を進みます。左に墓地がありました

少し先から入ってきた道を振り返りました

現在この道は地図には載っていません

この間の古道(自分では思っている)は300m程です

やがて南北の道に出ます、道を横断して写真の左建物と右、車の間の細い道に入ります

細い道の先数十mで分岐するので左に入ります。正面の垣根に板の案内板があったと思います

左に折れた路地右の垣根に案内板だったか

すぐ右に 浄土真宗光寿山 圓萬寺 広い敷地をもつ立派なお寺です 右一帯は北塩屋集落です

圓萬寺のすぐ先で道は分岐します。

左の道を進みます、右に森畠医院の東側の道に出ます、道はすぐ先で左からの道と合流して右に折れます。

すぐ先で、前述の42号線を分岐して左に進み北塩屋集落を通ってきた道と合流して左に折れます。

写真は北塩屋の集落を振り返ったところです

左に折れた北塩屋の街並み左に折れて50m程先で分岐しますが、左の広い方の道を進むとすぐ、バス停があります。

ここで【寄り道】左に入り100m程進むと右に塩屋王子神社があります

塩屋王子跡(塩屋王子神社)

塩屋王子神社の参道と石段を進む

別名、美人王子ともいう、王子社の中でも古く塩屋王子神社として残っている

紀州藩儒者・仁井田好古の王子祠碑 があり王子社の由緒が刻まれている

御所の芝と石標

石段を上った広場に、後鳥羽上皇の御幸のときの頓宮の旧跡地と伝わり、壮麗な建物が建っていたようだ

神社を後にして古道に戻りすぐ先で、王子川に架かる王子橋を渡ります

王子橋を渡って真っ直ぐ南に進みます

塩谷町南塩屋の落ち着いた街並みを進みます

右の塩屋郵便局を過ぎた左に 浄土真宗鷲峰山 光専寺

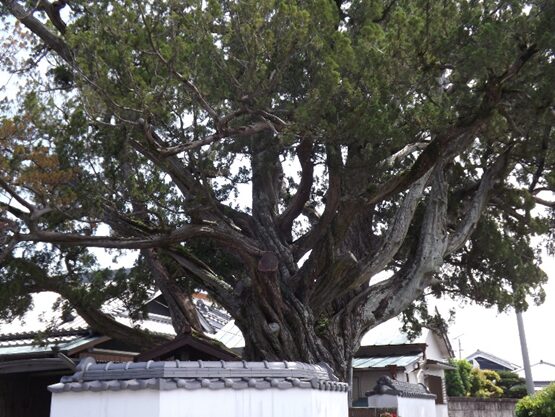

境内に立つ 柏槇(びゃくしん)の大木

新日本名木百選、イブキ柏槇の大木、ビャクシンは元来暖地の海岸の絶壁に自生する、姿がよく寿命が長いのが特徴、昔から霊木・神木として寺院に植えられている。樹高約14m、樹齢は推定600年以上前

南側には 光明寺

古道に戻り海側に入ると 恵比寿神社

古道に戻り南に南塩屋の街並みを進みます

右に緩やかにカーブする辻が分岐しているので左の狭い道に入ります

右の海辺には埋め立てられた関西電力御坊発電所がある。左に入る道の所に、観音寺自然公園遊歩道の看板がある

左に入った民家の軒に 地蔵さん この先の古道は、右手が開け遠方に海が見える景色に変わり風光明媚になります

蛇行しながら、右に南塩屋の集落や海を見がら、山腹の遊歩道の古道を200m程進みます

やがて右から道が合流してきて左に折れます

左に、 祓井戸由来伝説 の説明看板があります

右には海が広がります、熊野古道を歩いていて山側を歩いているので久方ぶりの海の景色のようです。少し坂を下っていきます,右に池がある前に

祓井戸観音寺と八十八仏

元、西向寺といい、本尊は千手観音。裏山の八十八仏は、江戸時代末期に当地の人々が四国霊場八十八ヶ寺の石を持ち帰って八十八仏をお祀りしたといわれてます。

石造り祠に地蔵さん二基

門前の石碑に並んで 徳本上人六字名号碑

横に 神社

その先、集落を下っていきます

観音寺から200m程進んだところで、右からの42号線が合流します。42号線の向かいにGSがあります

42号線を左に折れます名田町野島地区

42号線を150m程先で分岐します、国道を左みて右の古道を入ります

分岐した少し先右に 一里塚跡 と前の古道を振り返る

暫く道なりに進んでいきますその先で分岐しますので、左の道を進みます

祓井戸集落の南はずれ分岐の角に、十三塚・清姫草履塚の案内板 が立っています

左(東)42号線沿いの丘に 十三塚(山臥塚)

もと祓井戸の畑地にあったが、国道改修のためここに移した。かつて 宝篋印塔 を中央にして左右に

五輪塔を一直線に並んでいた

古道に戻り50m程先42号線との間のビニールハウスの傍に

清姫の草履塚

清姫が安珍を追ってきたとき、そこにあった松の大木に登って安珍の行方を見ると、もう日高川を渡っていた。そこで草履を脱ぎ捨てて松の木に掛け、はだしで安珍を追ったという。一説には安珍がこの松に袈裟を掛けて逃げたので袈裟掛の松ともいう。

すぐ先で分岐した道が右から合流してすぐに42号線に合流します

名田町野島壁川を進みます、すぐ右に海岸が迫り小さな壁川をわたります。壁川バス停があります

この辺り、海が右に迫る

振り返ったところ、左、海に突き出た埋め立て地に関西電力御坊発電所が見えます。この先、田辺までは海岸線に近い古道となります

すぐ先、左に大きくカーブするところで、右の畑(時季によりビニールかけした畑)に入る旧道が残っています

右に 祠

100mほどで左の42号線に合流

その先100m余り先で右に入る古道がありますので右に入ります

右角に案内標示

右に入る前に、左42号線を横断して、左斜めの細い畑の間の道を山手に少し入ると

広畑一号墳 地方豪族の古墳だろう

広畑二号墳

元に戻り野島の集落を進んでいく

左の黒壁の民家の角に観音寺への 道標 を100m程入る 「お首地蔵尊 東へ一丁」

浄土宗海見山 首地蔵尊観音寺 本尊は阿弥陀如来、創建は未詳本堂の横に地蔵堂があり、堂内に石棺中より発掘されたミイラのような古い武士の首と 延命地蔵菩薩像 が祀られている

古道に戻り300m程左にカーブしながら、海を見ながら進むと右に 祠 祠の正面に海が広がる

元の古道に戻り、野島川に架かる秋近橋を渡ると、左からの42号線が合流する

左角に案内標示

橋を越えたところから野島の集落を振り返る

42号線を200m程進むと再び右に分岐する古道があります、分岐する正面角にくさま旅館があります

右の古道を入った名田町野島地区

前方に親切な学生さんの通っている、和歌山高専が見えてきます。

右に大きな敷地の和歌山高専、その南に名田小学校があります、熊野古道はその間を通っています。熊野古道を跨いで校舎と体育館を繋ぐ「みらい橋」と呼ばれる高架の渡り廊下が架けられています。

過ぎると右に名田郵便局があり、左の奥に 浄土宗知恩院派の 極楽寺 本尊は阿弥陀如来

名田町上野地区に入り、右の電柱に隠れて見えにくい案内標示

電柱の所の左への細い道を入り100m程進むと42号線に出て横断すると、

左手に仏井戸があります。

仏井戸

仏井戸の底に本地仏といふ仏像三体(阿弥陀如来・観世音菩薩・勢至菩薩)を刻まれた一枚岩が沈められているという、井戸には常に水をたたえているので石仏は見えない。

仏像三体は上野王子の本地仏といわれ、かつてこの辺りに上野王子があった。しかし中世の火事で社殿が焼失したのち、江戸時代に入り集落の南、上野川の手前に移された。現在、上野王子跡として石碑だけが残っている。

近くの 鳥居と祠

古道に戻り進みます

左に名田漁民センターがありますその敷地内に 上野王子跡碑 現在碑のみ立っています。江戸時代に移されてきた

上野王子跡のすぐ先で、上野川に架かる津梅橋を渡ります

その先で道は分岐しますが、左の上野の集落の中の道を南に進む

右に駐車場があり、駐車場の中に 清姫の腰掛け石の石標 安珍・清姫伝説のまつわる史跡の一つ

自然石で周囲を盛り石組みし盛り土の中に石があるが、杏子の木が茂り見えなくなっている。石が窪んでいて、安珍を追った清姫がここに腰を下ろしたあとで、あまりの霊気で石がお尻の形に窪んだとされる

名田町楠井の街並みを進む左に御坊農協中上集出荷場がある

暫く進むと左からの42号線と合流するが、すぐまた右の古道に入る

一番左に42号線3筋に分岐している。真ん中の古道を右に入ります。道の色が違います。左側角に事故多発の看板と案内板が立っている

すぐ左の楠井会館の前を通り楠井集落を南へ

少し先左に 浄土宗宝珠山 地蔵寺 本尊は地蔵菩薩

境内にある 地蔵菩薩立像

戦国時代、秀吉の紀州攻めの高城山の戦いで命を落とした多数の村人・武士の供養のためお祀りされたと伝わる。

地蔵寺の先、左に 庚申祠

右側に 庚申塔 左側に 青面金剛像

鉾田を左にして少し右斜めに折れて数十mビニールハウスの間を進みます

濱側橋を渡ります

濱側橋の右に案内板

橋より100m程先右に 祠

左に42号線が合流します御坊市の南端です、左の合流角に宮子姫生誕乃地の標柱が建っています。 フェニックスの木が植えられ南の暖地に来たという気持ちになります

合流したところを振り返るが、42号線に横断歩道がなく車も多いので、十分注意して左側の歩道に出て進む

600m程42号線の真っ直ぐな道を車に注意しながら進みます

印南町津井に入ります

フェニックスの木が立っているところで分岐を左の古道に入ります

すぐ左脇道を入ったところに 浄土宗至誠山 高泉寺 正徳五年(1715)創建

集落内を進んでいきます

右からの42号線と合流します

合流した先の42号線を進みます

小さな川橋を渡りゆるやかなさかをのぼると印南町の市街地へ

上り坂途中左に 王子案内板

坂を上りつめた辺りで高架道路の下を潜ります。高架を潜ると右に入る古道が200m余り残っています

右の雑木林の中の古道を進みます

右に印南港が開けます

印南漁港が綺麗にみえます

42号線に合流しますが、国道を注意しながら横断して、左斜めの道を上ります

左斜め道の坂を上るところ坂を60m程蛇行して上るとT字路に出るので右に折れます

T字路の左角に案内表示があります

すぐ左に「叶神社旧跡」の石標と鳥居、槇の老樹の杜があります。

津井王子(叶王子)跡

ここより西へ1㎞ほど戻ったあたりが、かつて津井王子に旧跡で、何時の頃か移転して叶王子となったといわれている。

石段を下り元の古道に出ます、その先左から右に円を描き下っていくと

右からの42号線に合流します

少し下っていくと印南港交差点に出ます、右の42号線を進みます

交差点を過ぎた右に 「かつお節発祥の地」 と書かれた大きな看板

印南港 42号線は右に印南港を見ながら右に大きく円を描きながら進み、印南交差点に出ます

印南交差点を左(北)に入っていくと 一念寺

さらにその北側に 浄土宗南龍山 印定寺

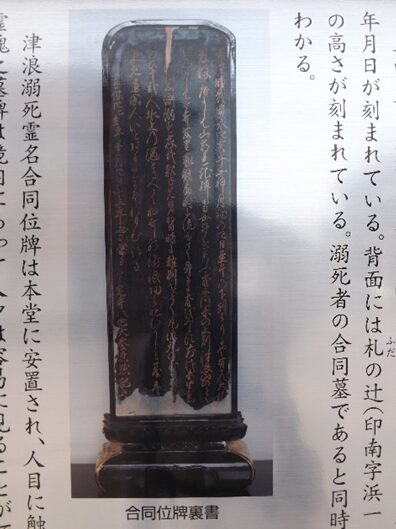

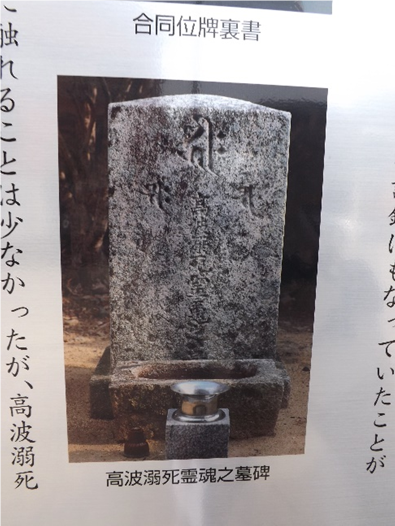

宝永南海地震津波記念碑に学ぶ宝永四年十月四日(1707年10月28日)に発生した南海地震災害記念碑が、二つ残されている。いずれも十三回忌にあたる享保四年(1719)に溺死者の供養のためにつくられたもの。十三年後に建てられたということは、それだけ復興に年月がかかったということです。

一つは 津波溺死霊名合同位牌

津波で犠牲になった162人の戒名が刻まれている

一つは 高波溺死霊魂之墓碑

印南港に流れ込む印南川に架かる平和橋を渡ります

平和橋を渡り橋に南袂の道を左に折れる。42号線は真っ直ぐ進みます。左に折れて左に印南川に沿って少し進んだところで、右鋭角に折り返す

右垣根の所を鋭角に折り返し、坂を上ります

お地蔵さん が右に並んでいます、その横を上ります

三つの祠が並ぶ、いずれも瓦葺の祠です

印南港の全望

集落の中を進みます

坂を下っていくと左の集落の中に 西山浄土宗 観音寺

下りきると光川に架かる宝来橋を渡ります。すぐ右の橋は42号線に架かる光川橋

橋の北詰右袂に斑鳩王子の案内標示

宝来橋を渡って数十m国道を進むと、左に入る古道があるので左に入ります

坂を上ります、右は開放感があり眼下に海岸線が見渡せる

坂を上りきると下りとなり左からの道と合流して右に道なりに進む

真っ直ぐ下っていくと42号線に出ますが

国道に出る一筋手前の道を左に坂を100m程上った左に 斑鳩王子社跡の杜 があります

小さな鳥居を潜ると大小二つの社が並んでいます。熊野九十九王子社の中でも、最も古い王子社の一つ。もと光村にあったので光川王子ともよばれ、江戸時代には富王子とも呼ばれた。

斑鳩王子社跡

斑鳩王子の南下を走っている42号線へ石段を下りて出ます。

国道に出て右にファミマを見て

すぐ先左に、JR印南駅から前述の観音寺の北側を通ってきた新道が合流します

合流した先、車の少ない42号線に平行した左側の道を250m程歩きます

やがて国道は右に離れ、左の車道を進みます

左に道のすぐ先に切目王子神社の杜が右に見えています

背後の山は切目山(殺目山)、幕末には異国船の見張りのため番所を置いた地で、山頂からの眺めは絶景というが時間がない。

交差点を右に渡ると左に 切目王子跡 があります

熊野九十九王子社のなかでも、藤白王子・稲葉根王子・滝尻王子・発心門王子とともに最も格式の高い王子社で「五体王子」である。

平安・鎌倉時代の約300年間は熊野詣が盛んで、当社はその中継遥拝所として参詣者は必ず参り、御所御殿もあった。正治二年(1200)後鳥羽上皇が御所御殿に宿泊された時に歌会を催され、その折の「切目懐紙」が国宝として京都西本願寺が所蔵している。

平治元年(1159)、平清盛・重盛が熊野詣の途次、都で平治の乱が起こり、それを知らされた清盛は、この王子で議定して都に引き返し乱を平定した。

大塔宮護良親王が都落ちしたときここの王子に泊まり切目川沿いに十津川へ落ち延びた等々歴史の舞台になっている。

万葉歌碑

揚石(力石)

清水井戸

切目王子神社

本殿の左横には県下最大の天然記念物のホルトの木や、神木に梛の木があります

切目王子跡

鳥居を出て左に歩きます山間の古道を進んでいきます

集落に入る手前左に、 亀の地蔵

祠からすぐ先で、右からの道に合流して左へ

合流した先から振り返ったところ、向かって右から下ってきました

切目の集落を進みます古い街並みで街道の雰囲気が味わえる

古道は左に少し向きを変えます右に切目郵便局の前を通ります

やがて切目川に架かる切目橋の手前で新道と交差横断して、切目橋を渡ります

橋より右の42号線に架かる新切目橋と河口の海

橋より左の景色、JR線の鉄橋が見えます

橋の先の切目の町

町筋を東へ、切目駅方向へ向かう

分岐を右に行けば切目駅の西側駅前にでます。左の細い道を入ります、切目駅の北側のガードを潜ります。

ガードを潜った十字路の分岐を右に行くと切目駅前に出ます。古道はほぼ真っ直ぐの道を進みます。右角に案内板が立っている

十字路を少し右に入ると左に 浄土宗知恩院派渦山 光明寺 本尊は阿弥陀如来

光明寺の 蘇鉄の巨木

境内に見事に並ぶ 石仏と徳本上人立像

両側にカーブミラーのある間の古道の緩やかな坂を上ります

この先を登っていくと、榎木峠への道

暫く登っていくと右に 若宮社遺跡 この辺りの守護神として鎮座し、熊野古道を歩く旅人にも信仰を集た。年代は不詳であるが、この先の中山王子社が現在地に遷宮する以前にあったと伝わる。

若宮社遺跡からさらに坂を登っていきます

上り坂の途中で十字路に出ます、正面左擁壁に中山王子の案内標示があります。十字路を真っ直ぐ進みます

正面ミラーのあるところで車道に突き当たりますので左へ

案内表示があります右の急坂を登ります、結構きつい坂道、新道を造るため切通の新道になったようで、かつては切通の上を登っていたと思う

坂の途中からの眺めは、一面にビニールハウスが建ち並び壮観

坂を登りきると、道は分岐していますので左の真っ直ぐの道を進みます。

左の道を暫く進む

右に 地蔵さんの祠

この辺りからの眺望は素晴らしく切目の町や海辺がよく見える。天気が良ければ、遠くの四国も見えるようです。狼煙山(標高157m)切目駅の南西に位置する。

祠のすぐ近くに 二基の宝篋印塔 や大小の 五輪塔 が並ぶ室町時代の初期の頃の物と推定され、榎木城で討死した武士の墓でないかといわれている

すぐ近くに 中山王子神社

本殿の横に足の宮 足の宮は、足の病気に霊験あらたかとしてその信仰が広まり、草鞋や草履を奉納する人が多いという

中山王子跡

中山王子社の位置は、はっきり何処にあったかは不詳ですが、一般的にはここより東1㎞あたりにあったと推定されている

王子社の前の古道に出て榎木峠に向かう 門前の案内標示

はっきり何処が 榎木峠 であるか分からない

道が分岐しています、標示がありますので右の道を進む

暫く山道を進み、山間の谷道を下る

右からの道と合流する三差路に出ます、左への道を進みます

岩代王子3.8㎞の表示があります

左に織れた古道

山間の下り道を徐々に右(南)に方向を変えていきます。右の狼煙山(切目山:158m)を北側の中山王子から東に進み、南へと、山を巻いている形です

暫くは右の谷川に沿って進む古道です

古道の両側が深くなった馬馬の背のような道

山はあまり高くないが、山深い古道です

ポツンと民家が見えました、古来の中山王子は、この左奥にあったと言い伝えられています

左の道を真っ直ぐ進みます

さらにまだ緩やかな谷間の道を下りますこの辺り、オジヤ谷と呼ばれている

谷間の古道が終わると、前方が一気に開けまぶしく眺められる

右に案内標示がある三差路を、左に折れます

左に折れた先の道ですぐ左道の上に

徳本上人名号碑 が建っています

日本の高僧の一人、徳本上人は紀州日高町志賀に生まれた。宝暦八年~文政元年(1758~1818)。

上人は、紀州・近畿・中部・関東一円を巡錫、人々を救いの道へ導いた清貧の行者であった。

「南無阿弥陀仏」と刻まれた名号碑は全国に千基または、二千基あるといわれている。その多くは地元の講で建立され、中には個人のものや、餓死者のために建立されたものがある。

この碑の建立は定かでないが、熊野古道の旅道でもあり、当時の旅人の行き倒れや変死者が多く、その供養塔として建てられたと伝わる。

右には海やビニールハウスが広がる

右に 地蔵道標 「右 きみ井寺 是より十四り」

そのさき左に変わった祠の 庚申さん 小石を積み重ねた壁面、宝形造りの屋根

橋ヶ谷集落にはいる

集落内右に橋が谷の集会所の前の古道を抜ける

集落を抜けると、右からの国道に合流します橋ヶ谷バス停があります。ここから南部町に入ります

合流したすぐ先、国道の両側に梅工場

梅工場の国道左に小さな川橋があります、橋の上手摺に、万葉歌碑0.4㎞の案内標示があります

国道の道を進みます

歌碑の案内標示から300m程進むと西岩代バス停の傍に 徳富蘇峰筆の「有馬皇子結松記念碑」がある。この地は、有馬皇子が蘇我赤兄に口車に乗せられ、謀反のかどで捕らえられ牟婁の湯に護送される途中、岩代の松の枝を結んで無事を祈った地で、「岩代の結松」と呼ばれている。

岩代の結松と歌碑

暫く国道の左側の歩道を進みます

西岩代川に架かる結橋を渡る

西岩代川を渡った先で、国道の左側の側道を下り右に折れて国道の南(右)海側に出る

国道下のトンネルを潜る、案内標示あります

トンネルを潜り数十m先で三叉路左角に案内表示があります。江戸期以降(近世)の古道は、左の千里王子の矢印に従って左に進みます。

古代の古道は右の岩代王子の矢印に進みますが、今は海辺に沿っていたので廃道となっています。

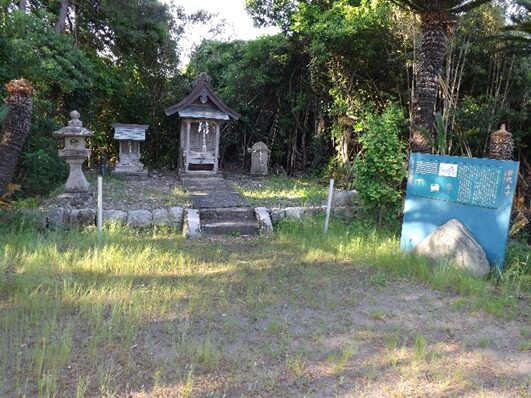

岩代王子跡は右に入っていくので、寄ってみます。すぐにJR紀勢本線の岩代踏切を渡ると、

岩代王子の石標 があります

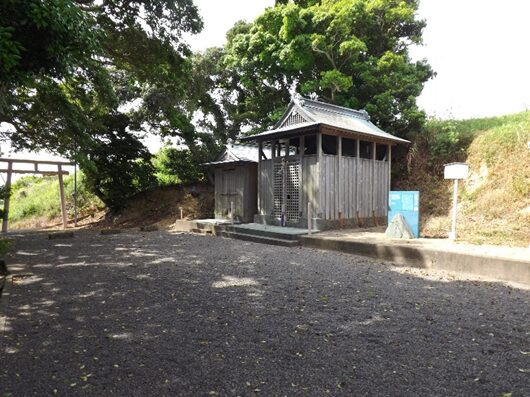

岩代王子跡

鳥居を潜ると小さな社が二つあって、右には地蔵菩薩の石像がある。岩代王子はJR線の敷地附近にあったが線路の敷設に伴い、ここに移された

岩代王子跡の社は海を向いて、美しい砂浜が続く風光明媚な海岸に面している。

岩代王子から次の千里王子へのかつての参詣道は、アカウミガメの産卵地として知られる景勝地の正面の千里浜を歩いていたが、今は古道として歩くことはできない。しかし、この砂浜の海岸をいにしえの旅人たちが歩いている姿が思い浮かべることができる。美しい景色です

線路の踏切の右を見ると、すぐ岩代駅が見える

先ほどの分岐に戻り左側の道を進みます。江戸期の道です

少し進みますと右にJR岩代駅です

駅前の道が熊野古道です

駅前にある 妙一稲荷

本日はここで終了します、丁度霧の良いところです。岩代駅からJRで戻ります

次回やっと最終回はこの岩代駅前からの古道です

17時05分着 49.896歩 29.93㎞です

コメント